云南天文台研究人员揭示天琴座RR型变星奥斯特霍夫现象的演化机制

近日,中国科学院云南天文台双星与变星研究团组李临甲博士和朱俐颖研究员从恒星演化视角出发,为困扰学界近百年的奥斯特霍夫(Oosterhoff)现象提供了全面的、清晰的物理图像和机制解释。相关工作发表在国际知名天文学期刊《皇家天文学会月报》(Monthly Notices of the Royal Astronomical Society)上。

奥斯特霍夫二分现象(Oosterhoff dichotomy)是天琴座RR型变星(RR变星)研究领域中的一个经典问题。上世纪30年代,天文学家Oosterhoff P. T. 发现,银河系内的球状星团可以根据其内部RR变星的平均脉动周期和子类型比例分为两类:Oosterhoff I型(OoI)星团(如M3)和Oosterhoff II型(OoII)星团(如M15)。前者的变星平均周期较短,而后者周期显著更长,且金属丰度更低。这一“二分性”现象在不同天体系统尺度均有体现。在银河系球状星团的平均周期与金属丰度关系图中,OoI和OoII星团各自成团,中间存在一个明显的“奥斯特霍夫间隙”。然而,银河系的矮卫星星系及其球状星团中的RR变星却恰好填补了这一间隙,与银河系内星团的分布形成了鲜明对比,这暗示了它们不同的形成与演化历史。近年来,大量证据表明,奥斯特霍夫现象属性与银河系过去的并合事件密切相关。因此,深刻理解这一现象是揭示银河系形成演化历史的关键窗口之一。

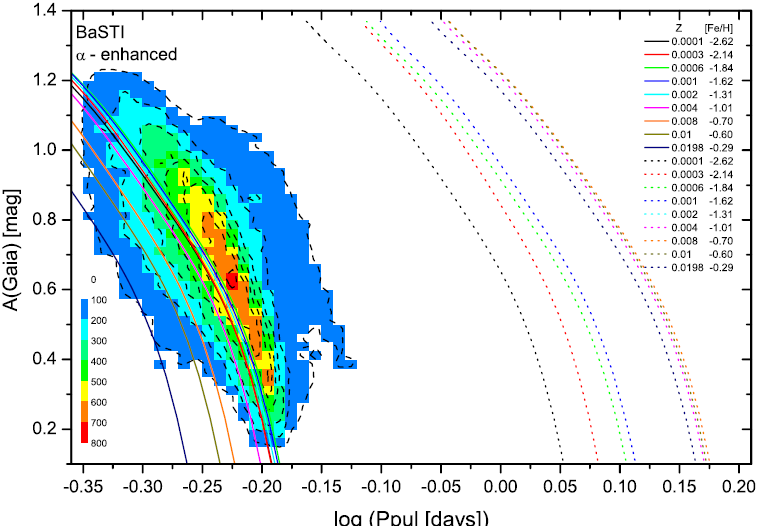

图1. Gaia DR3 RRab变星在贝利图中的密度分布图。左侧的实线表示的不同金属丰度的零龄水平分支线,右侧的点线表示的中心氦耗竭的理论预测。由图中能够看到,所有处于零龄水平分支的RRab变星均处于贝利图中的OoI区域。

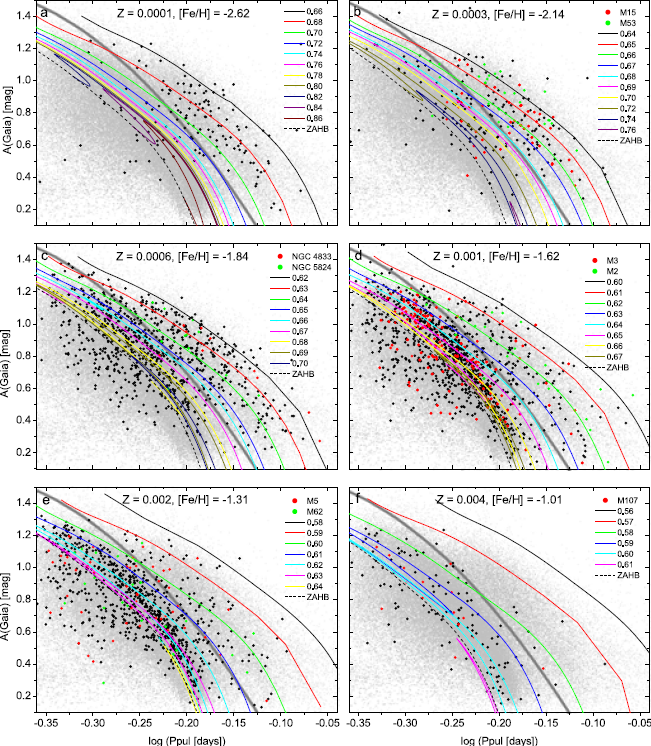

此前,学界对奥斯特霍夫现象的成因提出了多种观点,如滞后区理论、光度-金属丰度关系、演化效应、氦增丰等,但始终未有统一共识。本研究通过结合理论演化模型与观测数据,建立脉动参数(周期、振幅)与恒星本身物理参数(有效温度、光度、质量及金属丰度)之间的经验关系,将水平分支星的演化轨迹映射至贝利图(Bailey diagram,周期-振幅关系图)中,从而直观地对比和验证理论观点。研究发现,所有处于零龄水平分支(ZAHB)的天琴座RR型变星(RRab变星)均处于贝利图中的OoI区域(见图1);而OoII区域中的变星并非特殊种群,它们是演化至水平分支晚期的恒星,其质量通常比同金属丰度的OoI星更小,在ZAHB阶段位于脉动不稳定带之外的蓝端,只有在演化后期亮度升高并从左侧进入不稳定带,从而表现出更长的脉动周期(见图2)。这表明,奥斯特霍夫类型的差异直接反映了恒星在水平分支上所处的演化阶段的不同。

图2. 不同金属丰度情况下的贝利图。在每个小图中,灰色背景点代表Gaia DR3的RRab变星,黑色点代表具有相近金属丰度的场星RRab变星,红色和绿色点代表球状星团中的RRab变星。每个小图中的虚线表示相应金属丰度下的ZAHB线,实线代表不同质量恒星在脉动不稳定带中的演化轨迹。粗灰色实线表示OoI和OoII区域的分界线。

研究还对金属丰度的重要作用进行了详细阐述。金属丰度作为“第一参数”塑造了水平分支形态,并导致了群体层面的奥斯特霍夫统计现象。金属丰度越低的星团,其水平分支星越倾向于分布在蓝端(即具有更高的水平分支结构参数,请参考Prudil & Arellano Ferro, 2024, MNRAS, 534, 3654)。这些蓝水平分支星在演化后期会进入脉动不稳定带,成为OoII型变星,从而使得整个星团在统计上表现出长平均周期和高比例第二泛音脉动模式RR变星等OoII星团特征。因此,金属丰度通过调控水平分支形态,决定了星团或其他天体系统整体表现出哪种奥斯特霍夫属性。

本研究成功地将恒星演化效应与种群统计现象联系起来,为理解奥斯特霍夫二分现象提供了一个统一的理论框架。未来,研究团队计划利用LAMOST、Gaia、TESS等巡天项目数据,更精确地测定变星的各项参数,从而进一步验证脉动参数与物理参数间的关系,并深入研究氦增丰、双星相互作用等其他物理过程对脉动特性的影响。该方面的研究将继续深化人们对银河系及其卫星星系形成历史的认识。

该研究得到了云南省基础研究计划项目、中国科学院国际伙伴计划、中国载人航天工程、中国科学院“西部之光”人才培养计划以及云南省兴滇英才支持计划的资助。

附件下载: