云南天文台利用高分辨率数据揭示了太阳黑子内外喷流的物理特性

近期,中国科学院云南天文台抚仙湖太阳观测和研究基地博士研究生吴国堂和导师闫晓理等人,利用抚仙湖一米新真空太阳望远镜(NVST)的高分辨率观测数据,对太阳黑子内部及其周围的色球喷流进行了详细研究,相关研究成果已于2025年10月31日正式发表在天体物理学杂志《The Astrophysical Journal》上。

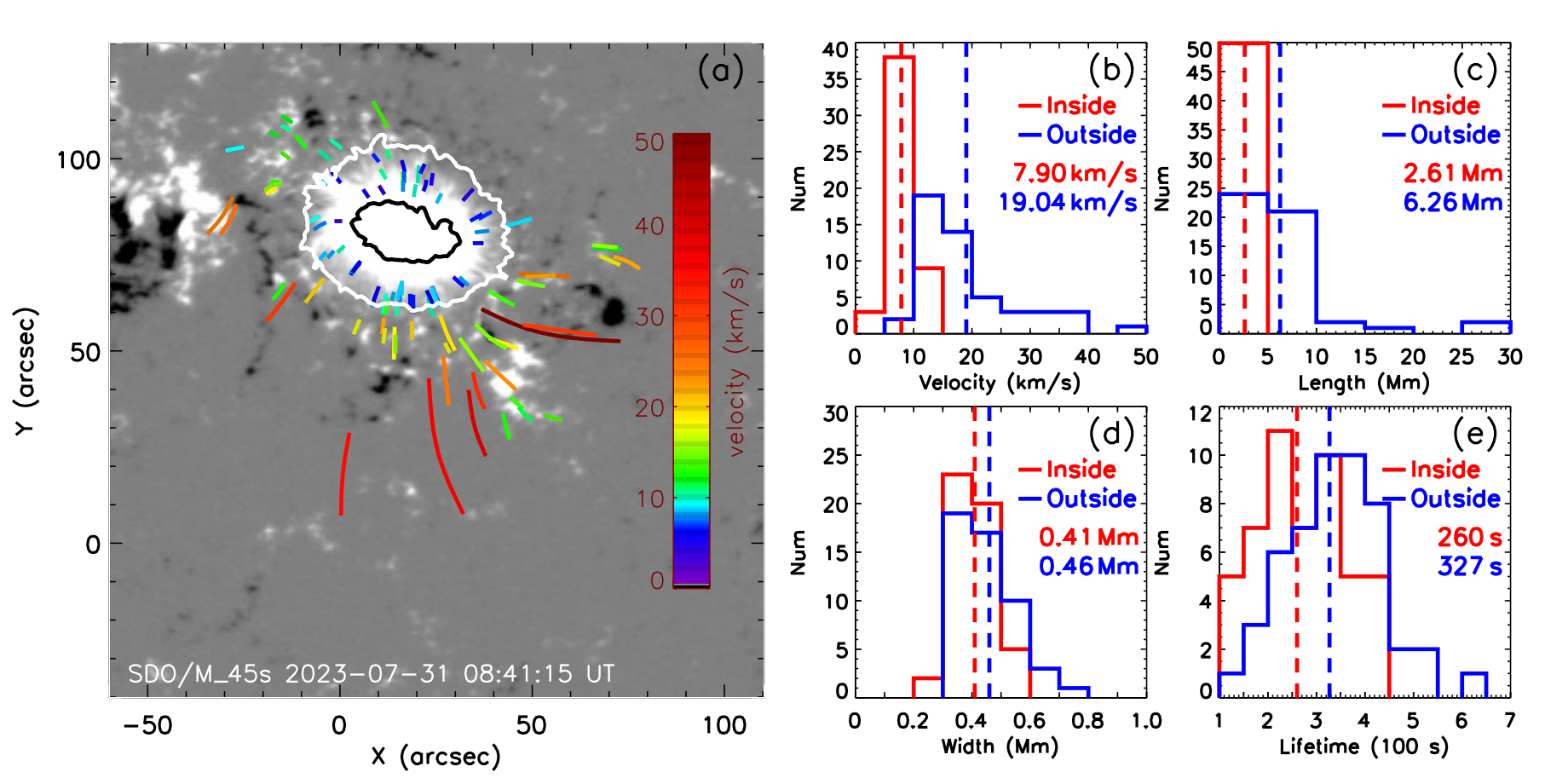

研究团队以2023年7月31日由NVST所观测的太阳活动区13386为研究对象,利用高分辨率Hα波段数据,并结合太阳动力学天文台(SDO)的极紫外和磁场数据,对太阳黑子内部及其周围的色球喷流的物理特性进行了系统分析。研究结果显示(图1),位于太阳黑子半影内部喷流的投影速度为 4–14 km/s,长度为 1–4 Mm,宽度为 0.2–0.6 Mm,寿命为 135–450 s;相比之下,位于太阳黑子半影外部的喷流的投影速度为 8–50 km/s,长度为 1–20 Mm,宽度为 0.3–0.8 Mm,寿命为 135–630 s,其在时空尺度上均大于半影内部喷流。两类喷流在日冕中均表现出明显的增亮现象,表明其具有高温特征,并可能在色球与日冕加热过程中发挥重要作用。半影内部喷流由相互交叉的纤维之间发生的部分磁重联驱动,而半影外部喷流通常位于磁场异极性区域,并与磁通量的浮现过程密切相关。

该研究为深入理解太阳黑子区域喷流的形成机制及其在太阳大气能量传输中的作用提供了新的观测证据,同时充分展示了 NVST 高时空分辨率数据在太阳色球层小尺度活动研究中的独特优势。

此项研究得到中国科学院战略性先导科技专项、国家自然科学基金、云南省太阳物理与空间目标监测重点实验室、云南省基础研究计划等项目的资助。

图 1. (a)为太阳黑子及其周围喷流的分布。黑色轮廓表示太阳黑子本影,白色轮廓表示半影区域,喷流的颜色代表其投影速度大小。(b)–(e) 为喷流的速度、长度、宽度和寿命的统计直方图。红色曲线表示半影内部喷流,蓝色曲线表示半影外部喷流,虚线表示各组的平均值。

附件下载: